Deux mondes parallèles cohabitent en Espagne : celui des touristes jouissant de la plage, des hôtels, des discothèques et celui des locaux galérant dans des logements précaires, salaires faibles, emplois saisonniers. Un commentaire qui semble décrire la côte espagnole en 2025. Pourtant, cette analyse correspond déjà à l’Espagne franquiste à partir de 1952. La dictature a développé le tourisme de masse tel que nous le connaissons aujourd’hui. Explications.

Décadents, impudiques et corrupteurs. La presse espagnole, tenue en laisse par les autorités franquistes, n’a pas de mots assez durs contre les touristes. Nous sommes en 1940, la dictature sort d’une guerre civile sanglante, et craint plus que tout l’influence étrangère, surtout si elle vient de pays démocratiques comme la France ou le Royaume-Uni, vainqueurs face à l’Allemagne que l’Espagne soutenait. Pour le régime franquiste, chaque touriste est un risque ambulant. Un corps étranger qu’il faut soit tenir à l’écart, soit contrôler strictement. Les rares visiteurs sont triés sur le volet avec la délivrance d’un visa.

Vingt ans plus tard, le pays est ruiné. Outre Atlantique, la faillite espagnole est scrutée avec des yeux angoissés. En pleine guerre froide avec l’URSS, les États-Unis ont toujours vu d’un bon œil le mur droitier franquiste barrant le passage au communisme conquérant. Pour sauver l’Espagne, Washington propose alors à Madrid de rentabiliser ses plages, son soleil et ses tapas, les offrant aux touristes du monde entier.

Lire aussi : Pourquoi les vacances en Espagne coûtent plus cher

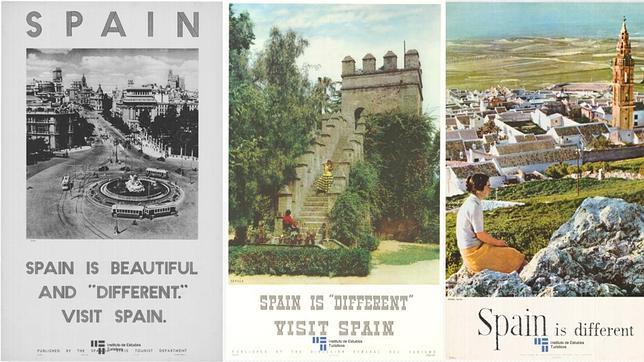

Coup dur pour le secteur le plus conservateur du régime qui ne souhaite pas ouvrir ses frontières et ses mœurs. Le Général Franco, pour sauver l’économie et sa dictature, accepte que le tourisme soit l’aspect le plus visible du Plan de stabilisation de 1959. Simultanément, le ministère du Tourisme est ouvert avec la campagne : Spain is different. Soleil, plage et fiesta sont mis en avant dans les médias internationaux. Des agences de communication américaines et même des studios hollywoodiens participeront à la création des messages publicitaires.

Quelques visuels de la campagne « Spain is different »

Cependant, pour ne pas « corrompre » le peuple espagnol, le tourisme va être cantonné dans des stations balnéaires. Les propriétaires fonciers vendent à prix d’or leurs terrains aux promoteurs en évinçant les locaux. L’État va couler sous les bétons des villages côtiers comme Lloret del Mar ou Salou. Le pays se remplit de touristes à un rythme effréné et pour faire face à la demande, des constructions souvent hideuses, faites à la va-vite et sans planification urbaine, sortent de terre. Dès lors, ces stations balnéaires ne changeront plus de visages jusqu’à nos jours.

Deux mondes cohabitent

À partir de ce moment, une double société espagnole va se créer. D’un côté, les touristes qui vivent des moments paradisiaques bercés de loisirs, farniente, nudité sur la plage, mixité et consommation d’alcool. De l’autre, les Espagnols qui sont soumis à la doctrine nationale-catholique imposant le sacrifice, l’ordre moral, la hiérarchie et le devoir religieux.

Dans son passionnant livre « L’invasion pacifique : les touristes et l’Espagne franquiste » l’historien, Sasha D. Pack relate que des frictions égrenaient une partie du peuple espagnol. Des plages deviennent des zones de tensions, alternant altercations et dénonciations lorsque des locaux tentent d’imiter les touristes. Certaines femmes espagnoles sont réprimandées pour le port de bikini ou de jupe courte tandis que les étrangères sont laissées tranquilles. Une partie des jeunes hommes espagnols vivent dans la frustration, voyant les touristes masculins draguer sans conséquence aucune. Tandis que les familles sont secouées par des turbulences entre les générations conservatrices et des enfants attirés par ce nouveau modèle libre.

Le but du gouvernement est de séparer le plus possible les vacanciers des locaux. Mais, dans les stations balnéaires, c’est souvent impossible : les touristes font vivre des familles entières. Les pêcheurs deviennent loueurs de chambres, les jeunes trouvent du travail dans l’hôtellerie ou la restauration, des villages entiers sortent de la pauvreté.

Barcelone : tourists go home

En revanche, les grandes villes comme Barcelone n’apparaissent pas dans les brochures touristiques espagnoles. Si aujourd’hui, il y a neuf touristes par habitant dans les rues de la capitale catalane, sous Franco, le régime tentait de préserver ses villes et la pureté morale des Barcelonais. Bien sûr, le but de la manoeuvre étant de donner l’image internationale d’un pays libre et moderne, un touriste ne s’est jamais fait expulser.

Mais toutes mesures étaient discrètement prises pour éviter des débordements. La Brigada Político-Social, autrement dit la police politique, surveillait les mouvements de touristes, les lieux de rencontres, mais toujours en tenue civile, pour éviter l’impression d’un État policier. Les guides touristiques espagnols recevaient parfois des consignes implicites : ne pas évoquer la guerre civile, éviter certains quartiers comme les zones ouvrières contestataires. Les circuits “officiels” des guides devaient diriger les visiteurs vers les lieux patrimoniaux neutres tels que la Sagrada Família, ou Montjuïc, sans trop s’attarder sur les signes de pauvreté ou de dissidence. Globalement, on peut dire que le visiteur de Barcelone respirait un air de tranquillité sociale. Dans les lieux touristiques, la population locale se méfiait de parler librement avec les étrangers. La peur de dénonciation ou d’ennuis incitait à l’autocensure.

Près de 70 ans plus tard, l’Espagne reste l’otage économique du tourisme. En 2025, l’opération Spain is different, même si elle ne porte plus ce label, atteint son apogée : l’Espagne va dépasser la barre des 100 millions de visiteurs. Selon les experts, c’est au-delà de ce seuil décisif que les infrastructures du pays ne sont plus en mesure de fonctionner avec normalité.