Des tempêtes de poussières sahariennes transportent de grandes quantités de poussières du Sahara vers l’Europe et particulièrement l’Espagne voisine. Les scientifiques suspectent que certaines de ses poussières puissent être radioactives, Explications.

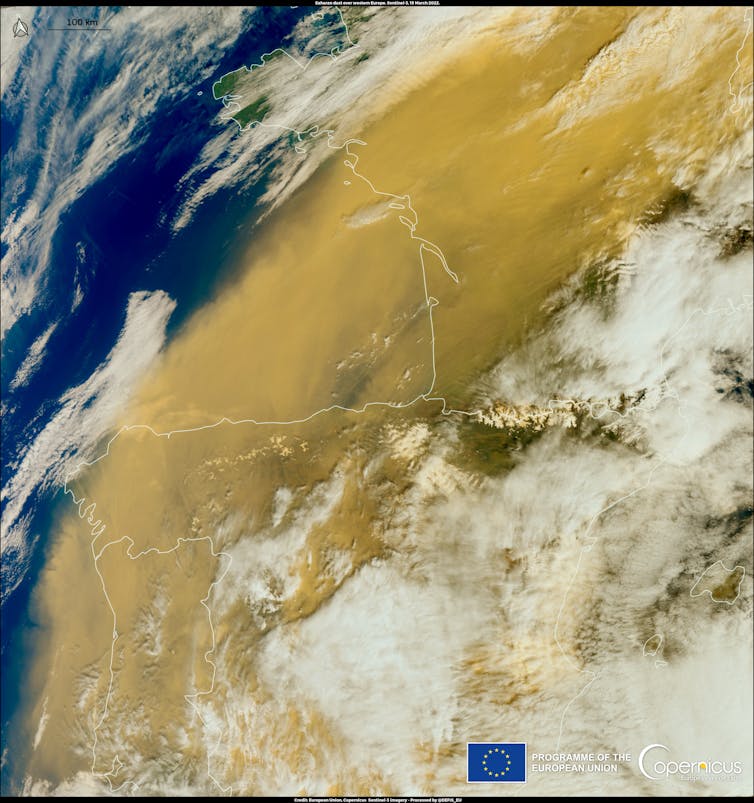

Ces tempêtes sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes, selon le réseau Copernicus. Ce qui suggère une incidence du changement climatique sur les schémas de circulations atmosphériques. À la mi-mars 2022, l’ouest du continent européen a ainsi connu un épisode exceptionnel – et fortement médiatisé, tant par sa durée que par la quantité de poussières déposées. Un nuage de poussières venues du Sahara avait alors traversé l’Europe et teinté le ciel d’un voile orangé. Ce qui avait rapidement nourri la crainte d’un autre type de pollution.

Au début des années 60, la France a conduit des essais nucléaires en Algérie et a notamment déclenché l’explosion de quatre bombes atomiques atmosphériques entre 1960 et 1961. Une crainte était que les épisodes récurrents de poussières sahariennes puissent transporter avec elles vers l’Europe des substances radioactives provenant de ces essais nucléaires passés.

Une origine compatible avec le sud de l’Algérie

Les poussières sahariennes qui arrivent en Europe peuvent provenir de différentes parties du désert. Des analyses granulométriques, géochimiques et minéralogiques, menées sur 110 échantillons de poussières de 2022 collectés en Europe, de l’Espagne à l’Autriche, ont permis de situer l’origine de celles-ci au sein d’une zone englobant notamment le sud de l’Algérie, où ont été menés des essais nucléaires dans les années 1960. Leur contenu en minéraux argileux, l’analyse des isotopes du plomb et du cortège des terres rares retrouvé dans les matières transportées ont été déterminants. Ces indices correspondent bien au profil typique des poussières provenant d’une zone qui inclut le sud de l’Algérie.

Par ailleurs, l’examen des images satellites et des données des stations de mesure de la qualité de l’air, combinées avec l’analyse a posteriori des trajectoires des masses d’air, ont permis de confirmer l’origine des poussières dans le sud de l’Algérie.

European Union, Copernicus Sentinel-3 imagery

L’origine des poussières de l’épisode de mars 2022 semble donc coïncider avec la zone où la France a effectué des essais nucléaires il y a plus de soixante ans. De quoi nourrir l’inquiétude des populations, d’autant plus que les épisodes de poussières sahariennes peuvent être très impressionnants : ils plongent les paysages dans une atmosphère jaunâtre.

Des niveaux de radioactivités négligeables pour la santé humaine

Au final nous observons de très faibles niveaux de césium 137 dans ces poussières, avec une médiane de 14 becquerels par kilogramme (Bq/kg). À titre de comparaison, la limite fixée par l’Union européenne pour la plupart des denrées alimentaires est de 1 000 Bq/kg. Dans les produits alimentaires destinés aux bébés, cette limite est de 400 Bq/kg.

Les effets résultants d’une ingestion accidentelle de ces particules sont donc négligeables, mais qu’en est-il de leur inhalation ? Le calcul de la quantité de césium radioactif en suspension dans l’air pendant cet épisode permet d’évaluer le débit de dose radioactif inhalé par les populations exposées durant l’épisode de mars 2022. Celui-ci est 100 millions de fois inférieur au niveau autorisé par l’Union européenne.

Ces calculs sont rassurants : ils montrent que la radioactivité mobilisée par cet épisode de poussières a présenté un risque négligeable pour la santé humaine. Mais ils ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer ou d’infirmer le lien éventuel avec les essais nucléaires des années 60. Pour en avoir le cœur net, il fallait aller plus loin.

Ce que révèle la signature isotopique de l’épisode

Nous avons vu précédemment que la zone source des poussières de mars 2022 est compatible avec la région de Reggane, au sud de l’Algérie. C’est dans cette région que la France a réalisé ses premiers essais nucléaires atmosphériques de 1960 à 1961. La zone de source est également compatible avec une région où la France a mené des essais souterrains dans des tunnels, et où deux fuites majeures ont été observées après les essais.

Pour mieux comprendre l’origine de la radioactivité – même très faible – contenue dans les poussières de mars 2022, nous avons analysé, en plus du césium 137, la signature de ces poussières en isotopes de plutonium 239 et plutonium 240.

Or, cette signature ne correspond pas à celle qui est attendue pour les retombées radioactives associées aux explosions des bombes nucléaires françaises. Au contraire, cette signature correspond plutôt au signal dit des « retombées globales », lié aux essais nucléaires réalisés par l’Union soviétique et par les États-Unis pendant les années 1950 et 1960, et qui ont marqué les sols du monde entier.

Notre étude permet ainsi de réfuter l’hypothèse selon laquelle les poussières sahariennes, telles que celles de l’épisode intense de mars 2022, ramèneraient en Europe des substances radioactives provenant des essais nucléaires menés par la France dans le Sahara.

Une recherche fondée sur la participation citoyenne

Ce travail a été rendu possible grâce à la collaboration des citoyens qui ont collecté des échantillons de poussières en réponse à une demande de chercheurs relayée sur les réseaux sociaux. Nous avons ainsi pu obtenir un total de 110 échantillons de poussières sahariennes, provenant principalement d’Espagne (80 échantillons), de France (14) et d’Autriche (12). Cet échantillonnage spontané, mené à travers des milliers de kilomètres et en l’espace de quelques jours, aurait été impossible sans cette participation citoyenne.

Cette étude a aussi été rendue possible suite à l’interaction entre plusieurs laboratoires de recherche publics et grâce à l’utilisation de données produites et rendues accessibles par plusieurs agences climatiques et environnementales, comme le réseau Copernicus. À l’heure où certains pays, comme les États-Unis, désinvestissent de telles agences et compliquent l’accès aux données climatiques, cela rappelle l’importance des structures scientifiques publiques pour répondre aux préoccupations de la société.

Olivier Evrard, Directeur de recherche, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA); Charlotte Skonieczny, Paléoclimatologue, Université Paris-Saclay et Yangjunjie Xu-Yang, Post-doctorant CEA au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE – OVSQ), Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.