Durant la guerre civile espagnole (1936-1939), près de 15 000 enfants non accompagnés originaires de la jeune République sont envoyés en France. Filles et garçons, de 5 ans à 15 ans environ, sont généralement inscrits par leurs parents pour être placés dans des familles d’accueil françaises ou dans des maisons d’enfants créées pour eux. Loin d’être centralisée, cette opération humanitaire engage une constellation d’acteurs très divers, et souvent rivaux.

Comprendre l’engouement autour de cette cause, de la gauche de Front populaire aux intellectuels catholiques, du Vatican à des militantes féministes, c’est l’objectif de l’historienne Célia Keren dans l’ouvrage la Cause des enfants. Humanitaire et politique pendant la guerre d’Espagne (1936-1939) que publient les éditions Anamosa à l’automne 2025, et dont voici quelques extraits tirés de l’introduction.

Au cours de la guerre civile qui ensanglante l’Espagne de 1936 à 1939, près de 15 000 enfants espagnols sont envoyés en France sans leurs parents pour être mis à l’abri. Ils viennent de la zone dite « républicaine », gouvernée par la coalition de Front populaire élue en février 1936, par opposition à la zone dite « nationale » ou « franquiste » dirigée par la rébellion militaire menée par le général Francisco Franco. Filles et garçons de 5 à 15 ans environ, ces enfants sont généralement inscrits par leurs parents pour le départ à l’étranger, parfois des mois à l’avance. Ils y sont acheminés par groupes de quelques dizaines à quelques centaines, semaine après semaine. Une fois en France, ils sont placés dans des familles d’accueil volontaires ou dans des maisons d’enfants, des « colonies » créées exprès pour eux où un personnel éducatif et domestique spécialement recruté s’efforce de satisfaire leurs besoins. Outre la France, d’autres pays, parfois très éloignés, accueillent aussi des enfants espagnols sans leurs parents pendant la guerre : la Belgique en reçoit plus de 5 000, la Grande-Bretagne, près de 4 000, l’URSS, 3 000, le Mexique, environ 450, le Danemark, une centaine et la Suisse, 42. La trajectoire de ces enfants évacués est ainsi très différente de celle des nombreux réfugiés de guerre qui foulent le sol français à la même époque : leur départ d’Espagne et leur vie en France sont arrangés à l’avance, pris en charge financièrement – en un mot, organisés.

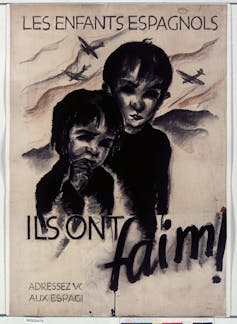

Bibliothèque nationale de France, via Wikimedia

Pourtant, la conduite de cette opération, coûteuse et complexe, est tout sauf centralisée. Elle engage une constellation d’acteurs publics et privés dont la diversité de nature, d’orientation politique et d’obédience religieuse interpelle. On trouve ainsi, parmi les organisateurs de l’hébergement des enfants espagnols en France, la Confédération générale du travail (CGT) et certains de ses syndicats, comme celui des instituteurs, mais aussi l’évêché de Dax et l’archevêché de Bordeaux, un jésuite militant d’Action catholique, la municipalité communiste d’Ivry-sur-Seine, des fédérations de coopérateurs, un comité de socialistes suédois, des communistes tchèques, le Grand Orient de France, le pédagogue Célestin Freinet, des grandes bourgeoises insérées dans les réseaux pacifistes de la Société des Nations (SDN), d’anonymes professeures de lycée parisiennes, dont c’est le premier engagement, ou encore des intellectuels catholiques de renom comme Jacques Maritain ou François Mauriac. Si, en Espagne, les expéditions d’enfants vers l’étranger sont une politique publique relevant de l’État, ceci n’empêche nullement un éclatement comparable, différents ministères (l’Assistance sociale, l’Instruction publique, la Justice, les Affaires étrangères) rivalisant entre eux et avec les institutions et les forces politiques des régions autonomes, notamment celles du Pays basque où, à nouveau, la politique d’évacuation est disputée entre plusieurs partis et départements ministériels. Enfin, à Rome, le pape Pie XI lui-même décide d’envoyer un délégué apostolique au Pays basque espagnol pour œuvrer au retour rapide des enfants ainsi évacués.

Cet inventaire à la Prévert donne son point de départ à cette enquête : pourquoi des acteurs aussi variés s’intéressent-ils à l’évacuation des enfants espagnols ? Que viennent faire la CGT, le Grand Orient de France, l’évêque de Dax et le pape Pie XI dans cette affaire ? Comment réussissent-ils à faire advenir leurs projets et y parviennent-ils toujours, d’ailleurs ? Enfin, comment se tissent, à travers les frontières nationales, religieuses et idéologiques, les relations entre ces groupes qui ne se retrouvent pas mobilisés d’ordinaire autour d’une même cause et qui sont forcés, sinon de collaborer, du moins d’interagir ?

Entre mémoire et oubli

En Espagne, l’évacuation des enfants espagnols à l’étranger constitue aujourd’hui un lieu de mémoire de la guerre civile. Dans les années 1980, les premières recherches sur le sujet participent d’un effort collectif d’exhumation d’une histoire qui aurait été injustement oubliée. […]

Vue de France en revanche, celle-ci est très peu connue. Non seulement la production scientifique sur le sujet est presque inexistante, mais il n’en existe aucune mémoire. À cela, les raisons sont nombreuses. Tout d’abord, l’histoire des 15 000 enfants espagnols évacués en France entre 1936 et 1939 est doublement écrasée, d’une part par l’exode, autrement plus massif, d’un demi-million de réfugiés espagnols entre la fin janvier et le début du mois de février 1939, d’autre part par le sauvetage, bien plus dramatique, d’enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

Si l’histoire des enfants espagnols en France est à ce point oubliée, cependant, c’est surtout parce qu’aucun acteur collectif n’a joué le rôle qu’ont endossé, en Espagne, les associations d’ex-niños. Ni les anciens enfants espagnols accueillis et, pour certains, restés en France, ni, de manière plus étonnante encore, les organisations qui se mobilisèrent pour eux à l’époque n’ont commémoré et transmis cette histoire. Par exemple, alors que la CGT est, sans conteste, l’organisation la plus active à l’époque, puisqu’elle supervise l’hébergement de près de 10 000 enfants espagnols en France, elle n’a, depuis 1945, organisé aucun événement, aucune exposition, aucune production culturelle sur cette action, dont elle pourrait pourtant aisément se prévaloir. On n’observe pas non plus de mémoire locale : là où des colonies d’enfants espagnols étaient implantées, rien n’en est resté – ni trace ni plaque. […]

L’humanitaire ou l’intérêt d’une cause mineure

L’argument de ce livre est que la minoration, par leurs propres auteurs, de leur action en faveur des enfants espagnols ne relève pas seulement d’un biais rétrospectif. Elle reflète aussi une réalité de l’époque : le caractère secondaire de cette cause pour ceux et celles qui s’y investissent. Indépendamment de son ampleur, puisqu’elle concerne près de 15 000 enfants, et de la charge de travail concret impliquée, bien supérieure à celle de la rédaction d’un manifeste ou d’un discours de meeting, l’évacuation des enfants reste un problème mineur par rapport à cette question majeure qu’est le positionnement politique face à la guerre d’Espagne : quel parti faut-il prendre ? Doit-on même en prendre un ? Et si l’on soutient le camp républicain, faut-il s’opposer à la non-intervention ? Faut-il donner la priorité à la lutte contre la menace fasciste aux frontières de la France, qui plus est dans une république amie, gouvernée par une coalition de front populaire, ou faut-il sauvegarder la paix internationale à tout prix ?[…]

Face à ces dilemmes, s’investir dans une œuvre humanitaire comme l’aide aux enfants victimes de guerre devient pour de nombreux acteurs une « cause refuge ». Elle leur offre une manière de s’engager, tout en esquivant les questions qui fâchent. Certes, ce ne sont pas des enfants des deux camps qui sont reçus en France, mais seulement ceux qui sont originaires d’Espagne républicaine. En ce sens, les évacuations enfantines appartiennent à la panoplie d’initiatives solidaires déployées au service de la République espagnole, de l’envoi d’armes et de volontaires à celui de matériel médical et de denrées alimentaires, des grèves de solidarité à la réalisation de reportages photographiques et de films documentaires. Mais la dimension humanitaire de l’aide à l’enfance, sur laquelle tous les acteurs impliqués insistent, leur permet de la dépolitiser dans une large mesure en la situant, comme ils le clament tous, « au-dessus des partis » et surtout en dehors des questions géopolitiques et idéologiques que la guerre d’Espagne pose à l’Europe. Tout l’intérêt de l’aide à l’enfance est d’autoriser à jouer sur les ambivalences d’une cause qui n’est pas vraiment politique sans être tout à fait neutre.

Célia Keren, Maîtresse de conférences en histoire, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.